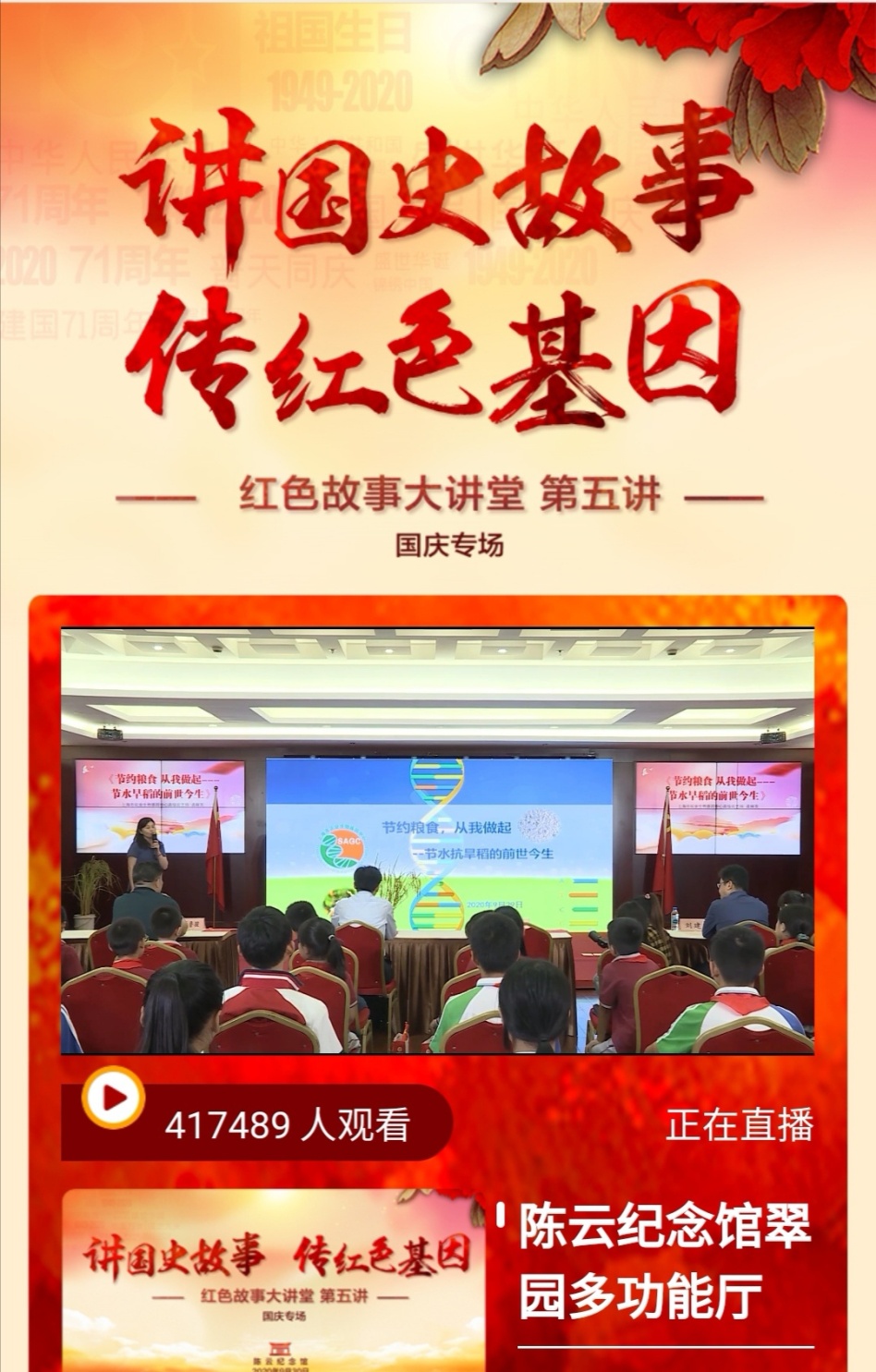

讲国史故事、传红色基因 ——节水抗旱稻走进陈云纪念馆红色故事大讲堂

为庆祝新中国成立71周年,回顾70多年来中国人民群众生活的巨大变化,追溯人民群众“衣、食、住、行”四个方面的发展历程,9月29日下午,在陈云纪念馆举办“讲国史故事,传红色基因”红色故事大讲堂国庆专场,并进行网络直播。

作为党和国家的重要领导人,陈云同志曾说,我的工作就是搞穿衣吃饭的。在解决老百姓基本生活问题方面,陈云认为,“吃、穿、用,油、盐、柴、米,这是人民的大事。共产党必须关心人民群众的切身利益。不能解决实际问题谈为人民服务,则是空话一句。”

活动当天,聚焦新中国国史,上海市纺织博物馆、上海市农业生物基因中心、上海市汽车博物馆、上海市城市规划展示馆就“衣、食、住、行”四个方面的发展历程做了报告。上海市农业生物基因中心党支部书记龚丽英围绕“食”,以“节约粮食,从我做起”为主题,讲述了新中国成立以来水稻的发展历程,介绍了水稻的新品种类型——节水抗旱稻的发明和研究过程。水稻是全球最主要的粮食作物之一。新中国成立以来,中国水稻品种在“矮化育种”和“杂种优势利用”两个方面都取得了重大成就,使水稻产量大幅度上升,对促进中国粮食生产,保障14亿中国人民的粮食安全作出了举世瞩目的贡献。但水稻种植面临着两大困境。一是干旱,二是缺水。在我国,水稻生产用水消耗了我国总用水量的50%左右,工业和城市用水及其他农业用水的增长使水稻的灌溉越来越难以保证。经过近20年的努力,上海市农业生物基因中心的科学家们培育出了一种新的水稻品种节水抗旱稻。节水抗旱稻有3个特征:一是在水田种植可不用全程泡水,节水50%以上,减少农药化肥,产量、米质与水稻持平;二是在旱地种植,可像小麦一样,旱种旱管,全程不泡水,稳产增收;三是种植简单易行,投入低节能,低碳环保。

“民以食为天”,粮食是人类生存的第一必需品。习近平总书记说:中国人的饭碗,任何时候,都要牢牢端在自己的手上。当前,国家正在倡导“浪费可耻、节约为荣”的理念,通过报告,号召大家节约粮食,响应光盘行动,增强爱国心,爱国情。

用户登录