陆稻“双向选择”进化阐明了节水抗旱稻育种的理论

12月22日,Cell Press旗下植物领域国际权威学术期刊Molecular Plant(影响因子9.326)在线发表了题为“Bi-directional selection in upland rice leads to its adaptive differentiation from lowland rice on drought resistance and productivity”的研究论文。该论文的第一单位为上海市农业生物基因中心,第一作者为夏辉博士,通讯作者为罗利军研究员。

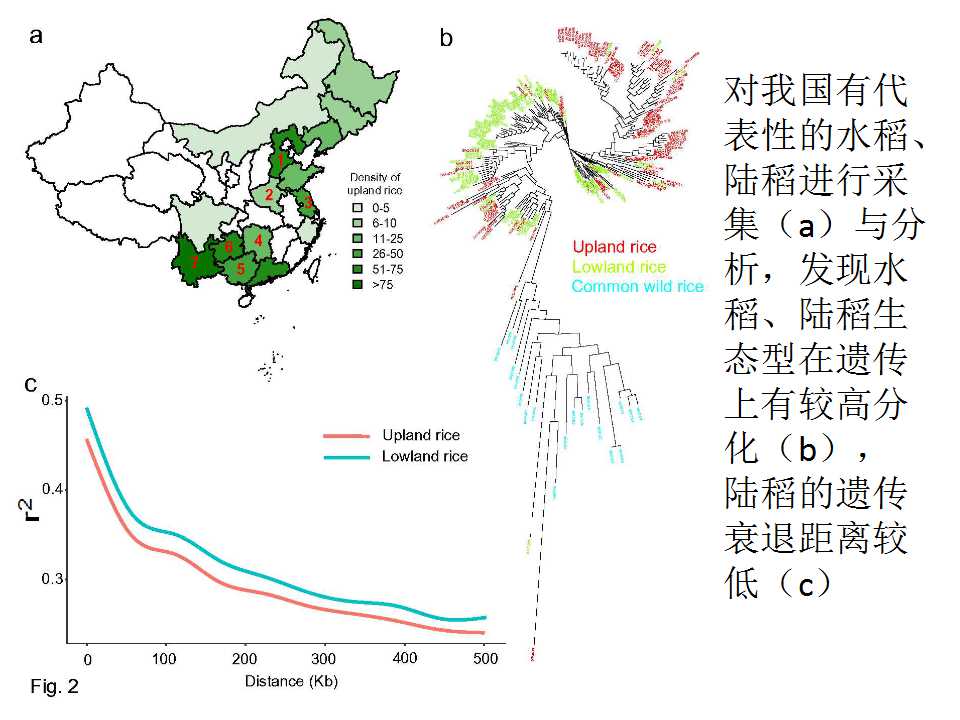

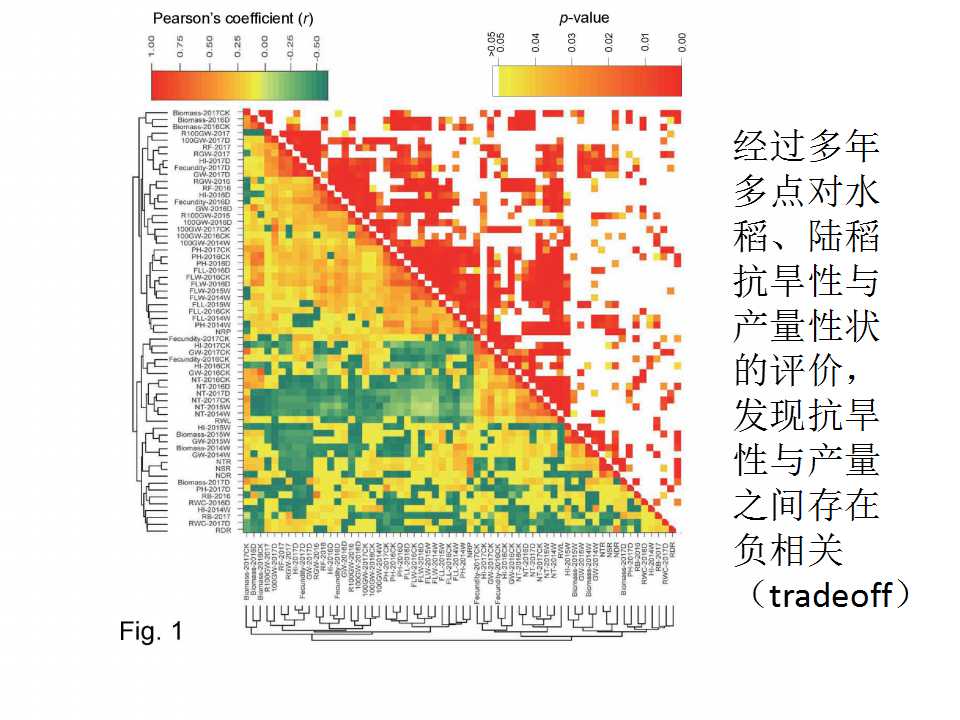

该论文首次论述了抗旱性-产量的“双向选择”模式对陆稻生态型适应旱作生境中所起的作用,指出在这种选择模式下陆稻生态型保留了大量与抗旱相关的遗传变异与抗旱性-高产重组基因型。该研究从分子进化角度阐明了节水抗旱稻采用水、陆稻杂交及山地抗旱筛选和水田产量筛选的交替育种体系的理论基础。这对于在全球环境变化下,作物的育种模式有着重要的启示意义。上海市农业生物基因中心节水抗旱稻基础研究团队利用陆稻与水稻杂交,成功选育了一系列既抗旱又高产优质的节水抗旱稻品种。节水抗旱稻的抗旱性主要来源于陆稻。陆稻是在“高地、雨养”条件驯化而来的一种适应旱作生境的栽培稻生态型,较水稻生态型而言具有较高的抗旱性,但在产量、品质方面却不如水稻。陆稻的抗旱性是如何进化形成的?抗旱性的进化与产量性状的进化之间又有什么关系?这些问题一直悬而未决,但对于水稻抗旱研究及建设节水抗旱稻育种理论却至关重要。针对这些问题,基因中心罗利军研究团队收集了代表我国不同生产区的水陆稻传统地方品种,围绕两者之间的抗旱性表型、产量及基因组遗传差异进行了系统的研究,耗时6年,一是揭示水陆稻存在显著的遗传分化,而这种遗传分化主要是抗旱性的分化;二是发现栽培稻的抗旱性与产量之间存在广泛的tradeoff,即陆稻抗旱性强但产量性状往往较差,两者呈负相关,其原因是由抗旱基因的“一因多效”或产量基因与抗旱基因连锁、且作用相反。这种tradeoff的遗传机制,广泛分布在栽培稻的基因组上,影响了抗旱性在陆稻中的进化;三是发现在水稻、陆稻适应性分化的区域,水稻中呈现定向(以产量为主)选择而在陆稻中呈现双向(兼顾抗旱和产量)选择。在陆稻的驯化过程中,有利抗旱的等位基因在干旱严重的世代受到选择,而有利于高产的等位基因在降雨充沛的世代受到选择,呈现出平衡选择效应。在这样的产量-抗旱性的双向选择下,较高的遗传多样性以及许多有利于干旱适应的基因资源就在陆稻中被保留了下来,与水稻形成适应性分化。这种人类驯化中的双向选择模式在作物中的报道目前并不多见,但却具有很重要的理论意义与应用价值。节水抗旱稻正是借鉴并强化陆稻驯化中的抗旱-产量双向选择模式,聚合了陆稻的抗旱性与水稻高产优质特性。四是发现在抗旱基因与产量基因连锁区域会出现一些陆稻特有的、稀有重组类型(例如耐旱基因DCA1与产量相关基因OsCesA7)。这种特有的重组类型有助于打破抗旱性-产量之间的负相关,使植株兼具高产与抗旱性。该研究丰富了水、陆稻遗传分化的理论,在应用上对于节水抗旱品种的选育具有重要的指导作用。

节水抗旱稻是指兼具水稻和旱稻优良特性的一种新的水稻品种类型,既可像水稻一样在灌溉稻田栽培,产量、米质与水稻持平,但可节省50%以上的灌溉水,减少化肥和农药施用,降低面源污染;又可像小麦一样在旱地种植,实现旱种旱管,稳产增收。经过10多年的努力,基因中心已经培育出包括籼型、粳型、杂交和常规四个系列的节水抗旱稻品种(组合)已在生产上大面积推广应用。尤其节水抗旱稻“旱优73”组合,在旱种旱管、旱种水管、水种旱管、机插秧等多种栽培模式下,均表现出抗旱、抗倒、稳产、适应性广等优点而受到沿淮等地区农户的欢迎。2018年,“旱优73”单个品种在安徽种植面积将近100万亩,2019年,有望突破200万亩。

今后基因中心将进一步加强节水抗旱稻的基础研究和应用研究,为“乡村振兴”添砖加瓦。

用户登录