我院稻田系统固碳减排研究取得重要进展

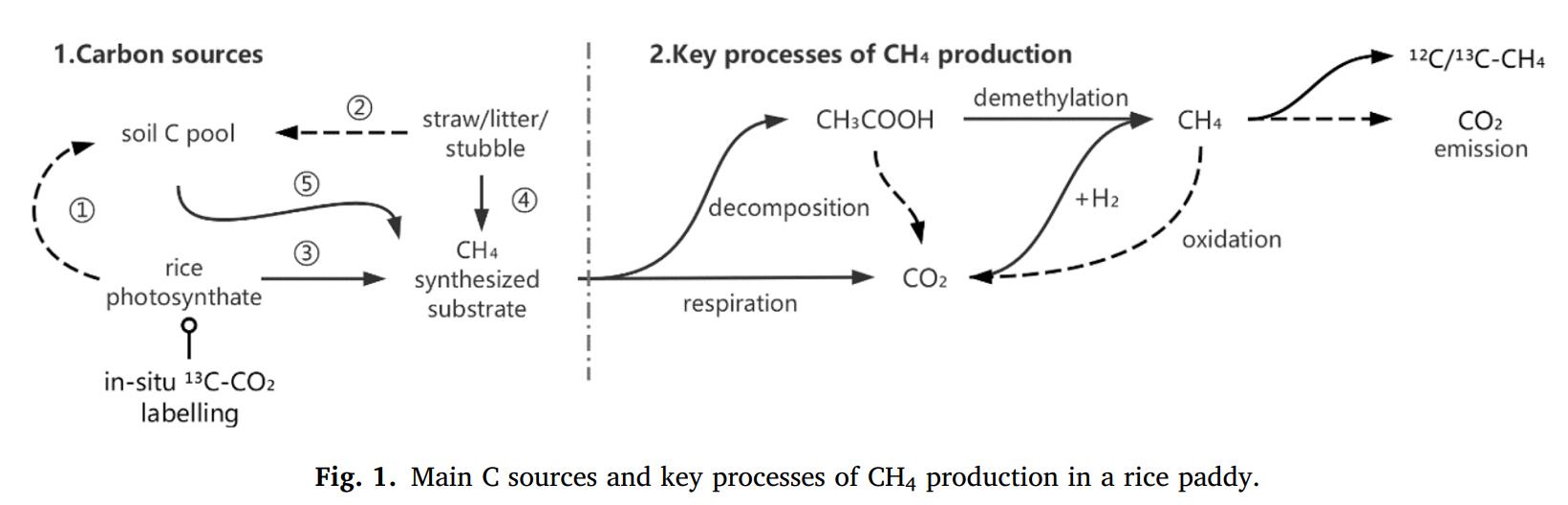

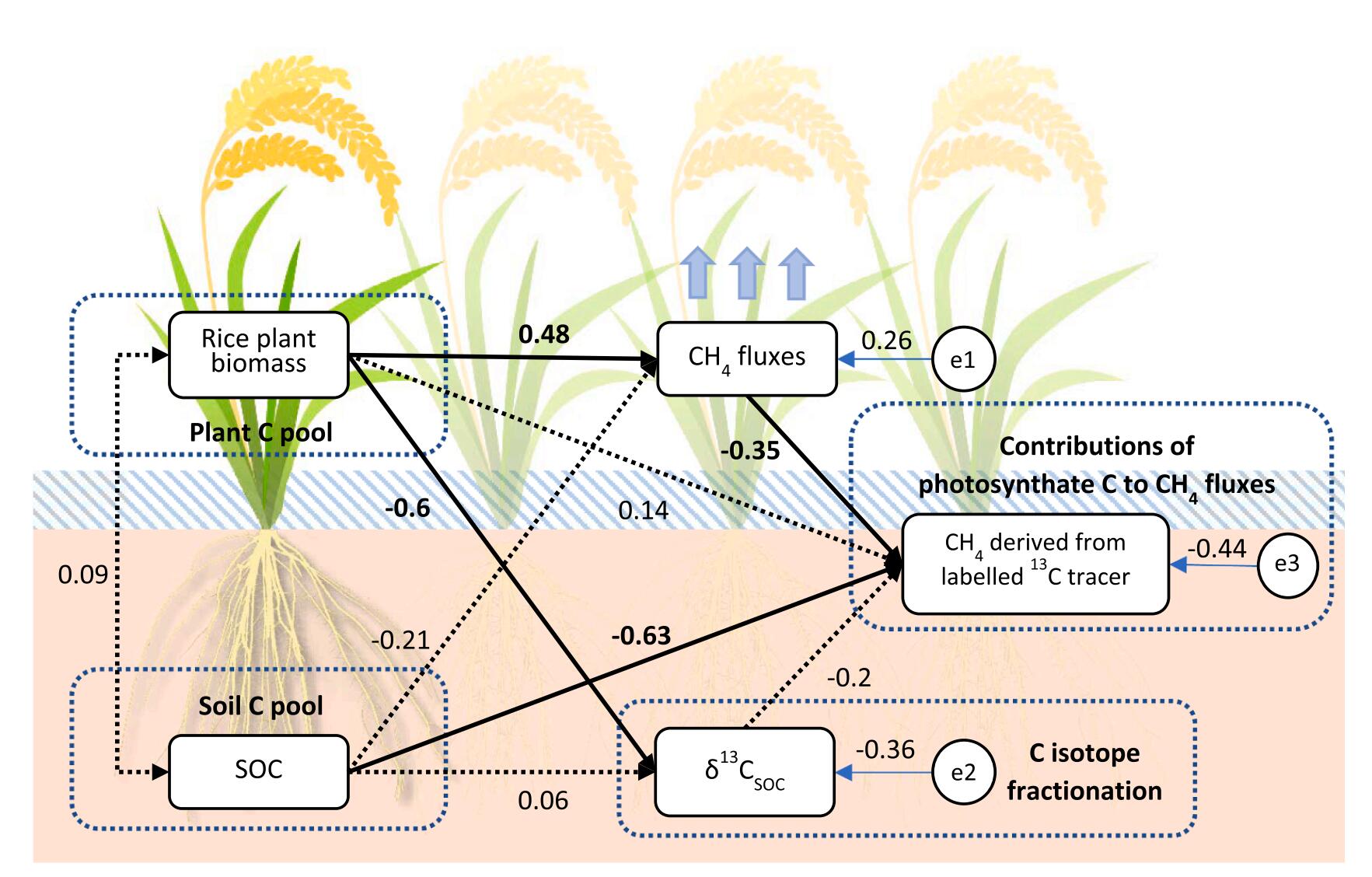

近日,我院生态所周胜研究员领衔的低碳与循环农业研究团队,基于长期实验就不同轮作方式下的稻田甲烷排放及其碳底物的溯源研究取得重要进展。该团队研究并分析了稻-麦(秸秆不还田)、稻-麦(秸秆还田)和稻-绿肥(紫云英)轮作模式下的稻田甲烷排放响应,同时进一步利用13C稳定性同位素田间原位标记技术, 对水稻-土壤系统中不同碳底物来源对甲烷排放的贡献率及其随水稻生育期变化的情况进行了深入研究。相关研究成果已在国际权威期刊Geoderma(土壤学1区Top期刊)发表。

甲烷是大气中对全球增温贡献仅次于二氧化碳的重要温室气体,其人为排放源主要以农业生产活动为主。据估算,稻田甲烷排放量可占全球年排放总量的10%~20%。因此,该研究成果对于利用科学合理的轮作技术,在增加土壤有机质的前提下有效控制稻田甲烷排放具有重要意义,为我国稻田生产实现碳达峰与碳中和目标提供重要理论基础。

该团队研究人员基于自主创新的稳定性13C同位素标记技术(相关技术已申请国家发明专利),在田间原位条件下对水稻植株进行13C标记。通过分析标记后的水稻植株微区内甲烷的排放通量和13CH4丰度,解析了基于不同轮作模式下水稻植株光合产物对甲烷排放的贡献率差异,阐明了相关环境因子对不同碳途径下稻田甲烷排放的调控机制。

本研究论文第一作者为生态所王从博士,周胜研究员为论文通讯作者。本研究得到上海市农委科技兴农重点攻关项目“稻田温室气体与面源污染协同控制的WDR品种潜力挖掘及机理研究”和国家自然科学基金青年项目“不同轮作系统下的稻田土壤有机质溯源及其对CH4排放的调控机制研究”资助。

用户登录