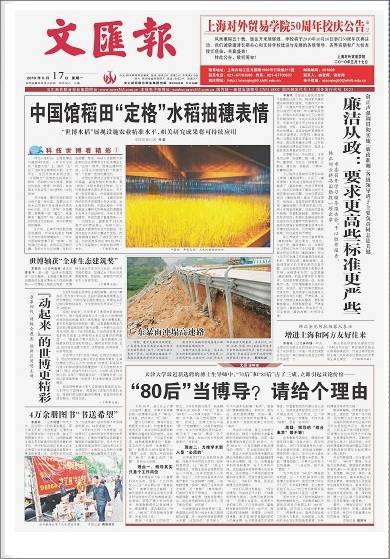

中国馆稻田“定格”水稻抽穗表情

昨天入夜时分,上海世博会中国馆49米层,一片9平方米的“希望大地”上,按时“长”出了200多丛葱翠的水稻。今天早上,当四方宾客来到这里,“中国粮仓”的勃勃生机将跃入眼帘。恐怕很少有人知道,眼前这片始终“青春”的稻田,其实每8天就会来一次这样的“生机勃发”。

禾叶青青、穗子初挂的稻田当然不是一夜长成,而要让止不住生长的稻子在世博会召开的184天里,日日“定格”在抽穗期,更需要一股“魔力”。难道真有“魔法师”吗?走进上海市农科院庄行试验站,其中的奥秘很快揭晓。

5月初,上海市郊的稻田刚开始播种,可试验站里近3000平方米的透明玻璃房内,一片片水稻却绽放着不同“表情”:有的刚吐出绿苗,有的正经历着分蘖,有的才分化出幼穗,有的已经抽穗。原来,科研人员按照不同品种的生长周期和它们在世博会上的“出场”顺序,倒推出播种时间,以保证中国馆内的“希望大地”一茬接一茬地吐露生机。

水稻在长期进化过程中形成了对高温、高湿和强光的依赖,要“修改”水稻发育的生物钟,让它们根据世博之需反季节生长,可不是一件容易事儿。中国国家馆世博水稻展示项目主持人、上海市农科院研究员宋祥甫博士告诉记者,由上海市农科院、中国水稻所、中科院南京土壤研究所等组成的课题组于去年5月启动研究,今年1月开始播种,其间克服了重重困难——

水稻生长,温度低于12℃或高于35℃都会停止,科研人员一改温室大棚惯用的空气加温法,创造性地对水体和土壤进行加热,把温度精确控制在了20℃至32℃之间;为将湿度保持在50%到70%,工作人员每隔半小时就对稻田喷一次水;水稻生长抽穗需足够的光照,可今年2月上海的阴雨天出人意料地长达17天,课题组只好人工补光……最终,每150粒种子才“选拔”出一株“世博水稻”。

要把辛苦培育的水稻移栽进全封闭的室内展馆,不少棘手难题再次考验专家。通常,1平方米水稻生长至少需要400公斤土壤,可中国馆内的条件根本不允许。为此,科研人员发明了一种类似花盆的水土培植器,并找到了精确施肥的配方,结果将土壤用量减少到原来的1/5。为了让“世博水稻”提前适应馆内生活,科研人员让它们一出苗就住进特制的“花盆”里,直至长到最佳抽穗期,才连盆带土一块儿搬进中国馆“希望大地”中的水池,与游客共度精彩一周。

据透露,经过前期的严格试验,专家们从五六十个水稻品种中筛选出10个候选品种,其中八成属亩产超过700公斤的“超级稻”品种,预计实际展出的将有4到6个品种,包括上海培育的杂交旱稻——“旱优3号”和“旱优8号”。

宋祥甫说,“世博水稻”的相关研究可不仅仅是为了展示,它“留下了不少东西”。比如经过这回的试验,科研人员对水稻种植中一些复杂边界条件的把握将更加精准;有关水稻反季节种植的管理方法和经验,可为设施农业的改进提供参考;一整套农作物室内展示工艺通过总结和系统化,则有望拓展出一种新型的“展示农业”。

用户登录