中国农民丰收节特别报道:探秘闵行高标准农田建设,标准高在哪里?

.

走进闵行区浦江镇汇中村高标准农田建设示范片区——“百亩方”,一幅充满生机与希望的现代农业画卷正徐徐展开。连片的田块平整开阔,田埂线条笔直规整,新铺设的灌溉管道穿梭其间,滋润着脚下肥沃的土壤。远处,谷杰合作社的几台无人拖拉机正按照预设路线匀速作业。

提到“百亩方”,其实它是时代的产物。上世纪70年代,为解决土地大平小不平的现状,汇中村提出了平整“百亩方”的方案。时任汇中村党支部书记的张根才回忆起当年的工作,感慨万千地说:“1976年我们搞‘百亩方’平整土地是最高潮,120亩地皮一个水平,土地格子化。那时候,农民的积极性都是很高很高的。到1976年真正全部搞好,后来一批双季稻种好后,人家看了真漂亮,一片大方的水稻看起来是很振奋的。”

当年的“百亩方”,如今流转给了上海谷杰粮食专业合作社。合作社以这片百亩耕地作为高标准农田建设核心区域,开启了从传统农田向现代化农业生产基地的转型之路。谷杰粮食专业合作社理事长郭杰说:“智能灌溉、生态明沟、面源植物的种植,在我们‘百亩方’全都能体现到。”

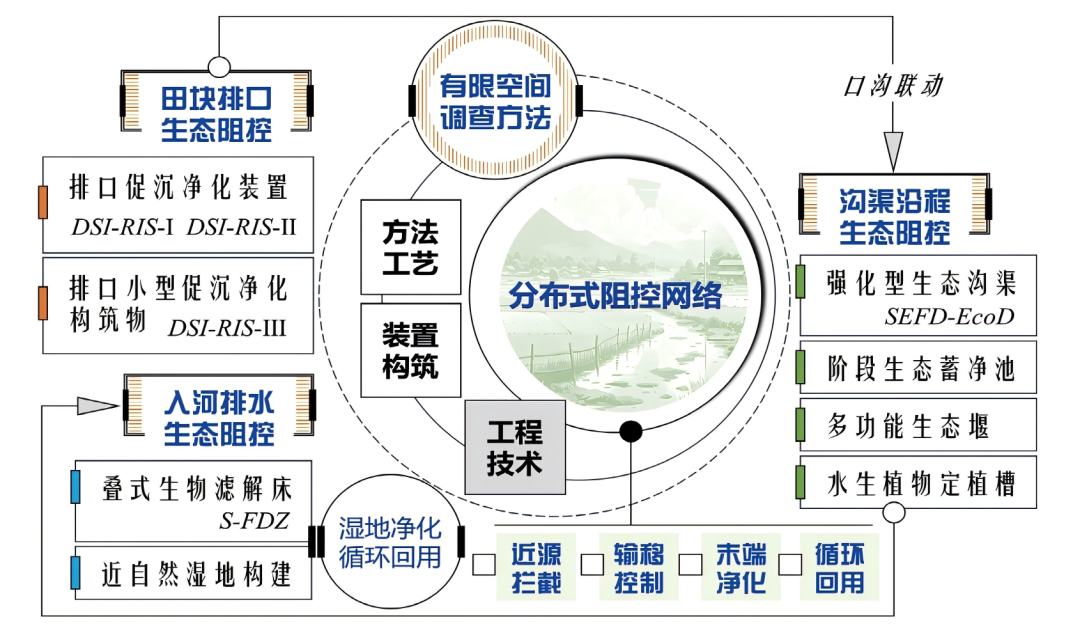

在“百亩方”高标准农田建设过程中,谷杰合作社与上海市农业科学院紧密携手,从技术革新到生态优化等层面,全方位发力。上海市农科院生态所副研究员付子轼介绍,他们研发的农田有限空间生态识别系统,成为守护农田生态的“智慧眼”,“我们在做高标准农田生态化改造前,先要对整个农田,包括沟渠、荒地,这些空间进行详细调查。识别出来,哪些农田污染物比较严重,哪些流水不通畅,哪些地方可以生态化改造,我们先要做空间识别,然后提出针对性的技术措施。”

付子轼进一步介绍说,针对谷杰合作社“百亩方”的现实情况,农科院生态所为其打造的生态沟渠,实现了生态与经济效益双赢:“首先对它的水泥沟渠,也就是硬质化沟渠进行生态改造。他原先老的都是水泥沟,俗称‘三面光’,基本上农田出来的污染物,没有任何削减就直接进沟了。生态沟渠有几个功能,第一就是污染物的削减。第二,它有蓄滞排洪的作用。可能上午下的雨,下午或者第二天才能进入水体。延缓了农田退水,相当于增加了生态沟渠处理污染物的过程。”

当然,合作社的发展离不开政府的政策扶持,浦江镇农业服务中心科长陶海晨介绍,为助力谷杰合作社建设高标准农田,政府从资金方面就给予了大力支持,“大部分资金都是市、区资金,市里是60%,区里是30%,镇里承担10%,也是农业生产的配套扶持。还有些政策的,帮他争取一些技术性的,看看哪些适合他的,能推广的先做做看。如果能成形的就向区里或者市里报项目。”

在打造高标准农田的同时,谷杰合作社还积极创建智慧农场,在优质稻米生产中,耕、种、管、收全流程作业,极大提升农业生产的智能化水平。郭杰说:“我们‘百亩方’明年打算摄像头全覆盖,把‘百亩方’打造成2.0版的智慧农业。”

汇中村党支部第一书记陶佳瑛介绍,为进一步扩大高标准农田的社会认知度,让更多人了解生态农业的价值,村里计划为谷杰合作社申请点状用地,打造特色农文旅研学体验基地。

从昔日平整土地到如今科技赋能,谷杰合作社的“百亩方”高标准农田建设成效显著。未来,随着智慧农场升级、研学基地落地,这里将持续释放活力,为乡村振兴注入更强动力。

用户登录