我院四项科技成果获2024年度上海市科学技术奖

8月26日,上海市人民政府发布了2024年度上海市科学技术奖获奖名单,共授予奖项206项(人)。我院主持完成的4项科技成果名列其中,分别荣获技术发明奖二等奖1项、科技进步奖二等奖2项和科学技术普及奖二等奖1项。

生态环境保护研究所吕卫光研究员领衔完成的“稻渔共作关键技术创新与应用”获技术发明二等奖。该成果系统阐明了稻渔共作模式生态学过程与机制,创建了稻渔共作模式高效生态生产技术体系,解析了稻田养分管理对稻渔共作模式生态功能的调控机制,在不降低水稻水产作物产量的情况下,减少氮肥施用30%以上;成果研制的稻渔共作模式病虫草害绿色生态防控系统,实现了病虫害由单纯化学防治向生态防治方式的转变,提升了种养结合系统的农产品品质,也保障了农产品的产出。该成果已达到国内领先水平。

(稻渔共作关键技术创新与应用——成果图片)

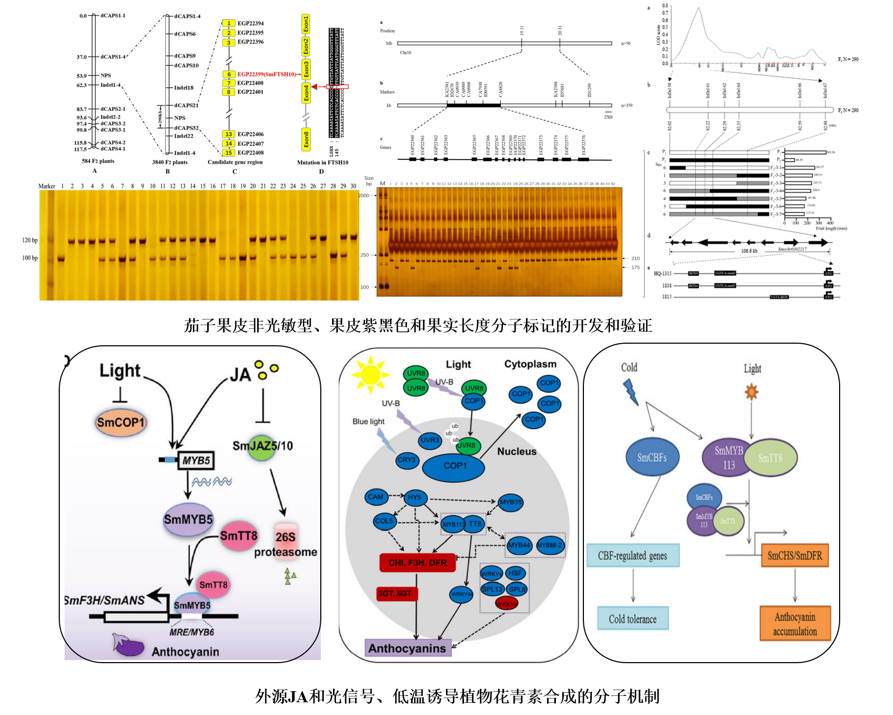

设施园艺研究所吴雪霞研究员领衔完成的“茄子高效优质抗逆种质创新体系的建立与新品种培育”获科技进步二等奖。该成果针对我国茄子育种技术滞后、优质抗逆品种少、高效栽培技术不匹配等问题,开发出了茄果皮非光敏性CAPS、紫皮Indel,果实长度KASP以及耐低温SSR、耐热KASP标记,预测准确率均达85%以上;建立了转化效率可达18.8% 的农杆菌介导的下胚轴遗传转化体系。该成果成功培育了8个优质抗逆系列茄子新品种,提升了我国茄子的市场竞争力;通过集成创新,形成了新品种配套的高效栽培技术,进一步提高了茄子的产业化水平。

(茄子高效优质抗逆种质创新体系的建立与新品种培育——成果图片)

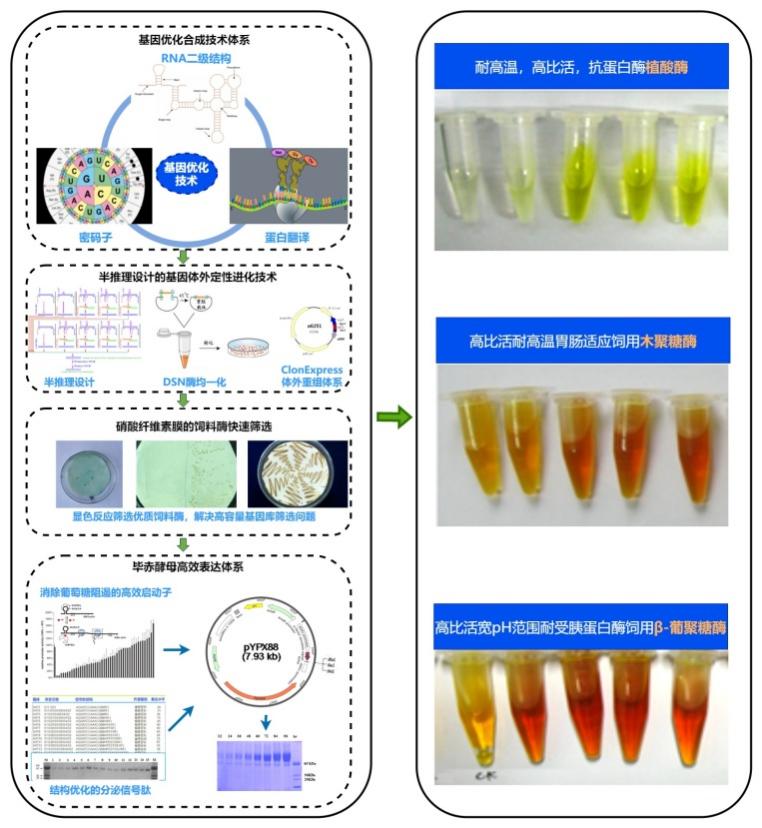

生物技术研究所田永生研究员领衔完成的“高性能饲料酶绿色制造技术体系创新及应用”,获科技进步二等奖。该成果针对国际上应用最广的植酸酶、木聚糖酶和葡聚糖酶的比活低、稳定性和胃肠适用性差以及生产成本高难题,项目组历经20年协同攻关,基于建立的多性状融合基因设计和优化的体外定向进化方法开发出9个多种优良性能聚合的饲料酶,酶的比活、耐高温和胃肠适应性均超过同类产品;基于创建的多尺度参数分析方法,研发了高密度重组毕赤酵母自动控制发酵新工艺,建立了国际上首条60吨级重组酵母饲料酶生产线,降低生产成本20%以上;基于开发的多基因聚合技术首次实现了在饲用大麦中同时合成植酸酶、木聚糖酶和葡聚糖酶,在基础饲料中只需添加8%种子,可起到外加商品复合酶作用,成本节约50%以上。

(高性能饲料酶绿色制造技术体系创新及应用——成果图片)

生物技术研究所吴潇研究员领衔完成的“‘基因与生物育种安全’系列科普作品”,获科学技术普及二等奖。该成果首次采用VR动画展示生物育种过程,通过人机交互的操作方式科普转基因相关知识,并首次在上海地铁展示科普作品,为生物育种产业化补上科普短板。团队创作科普作品和衍生品总计22件,撰写原创性科普图文122篇,取得国家作品登记权和外观设计专利共计20项,累计受众1.7214亿人次,有效提高了公众的科学认知和科学素养。

(‘基因与生物育种安全’系列科普作品——成果图片)

向这些为上海农业科技事业和现代化建设作出突出贡献的科技工作者致敬并表示热烈祝贺。

用户登录